Массовый, народный, твой

Известно, что Рихард Вагнер не просто сочинял оперы, а мечтал о такой опере, в которой целое будет больше арифметической суммы частей — музыкальной, театральной, вокальной и поэтической. Вагнер не был одинок: эпоха вся вообще бредила синтетическим искусством — Скрябин, Кандинский, ван де Велде, Гропиус, далее везде. Дело не только в том, что Вагнера раздражал простенький мелодраматический сюжет популярной оперы, а ему хотелось, чтобы было про величие немецкого человеческого духа, — тут другое.

Мы приучены с иронией относиться к идее о том, что искусство может непосредственно воздействовать на реальность. Однако для эпохи модерна здесь не было места никакой иронии — да, синтетическое искусство должно было не просто взаимодействовать с действительностью, оно должно было радикально ее преобразовать. Примерно о том же, кстати, и знаменитый, ставший мемом «театр жестокости» Антонена Арто. У нас принято думать, что это что-то про расчленёнку на сцене — нет-нет, на самом деле там примерно та же идея об искусстве, которое должно быть не просто зрелищем, а инструментом преображения реальности. Прежде всего, само собой, реальности социальной.

Сейчас принято считать, что идея синтетического искусства провалилась, да и вообще изначально была блажью. Пусть так, пусть так… И всё же если где-то к реализации этой идеи — чтобы синтез критической массы искусства запускал цепную реакцию преображения общества — и приблизились хоть в какой-то мере, так это в Советской России двадцатых.

Как и многое в истории раннего советского искусства, история массовых городских праздников начинается с ленинского декрета, на этот раз — «О памятниках республики» от 12 апреля 1918 года. Специально созданной этим декретом комиссии при комиссариате просвещения поручалось среди прочего «спешно подготовить декорирование города в день 1 мая».

Что там можно было подготовить за пару недель? Вероятно, немногое. Материалов и фотографий за 1918 год почти не осталось. Во всяком случае, входивший в такую комиссию при Наркомпросе в Петрограде Добужинский остался недоволен — мол, строгие классические питерские анфилады дворцов завешали каким-то футуризмом. Трудно отделаться от ощущения, что Добужинский, старший «мирискусник» и вообще на тот момент уже очень взрослый человек, тут немного по-стариковски ворчит: примерно так, на наши деньги, какой-нибудь заслуженный советский художник реагировал бы, если бы на улицы выпустили юных хулиганов-райтеров. Луначарскому, наоборот, понравилось: «Тут несомненно произошло слияние молодых исканий и исканий толпы».

Так или иначе, к первой годовщине революции уже было время подготовиться, и праздник в ноябре прошел с настоящим размахом. В Петрограде над украшением зданий работали Петров-Водкин, Кустодиев, да и сам Добужинский украсил Адмиралтейство флагами и штандартами. Таврический дворец декорировал Щуко — на тот момент он уже очень успешный архитектор, а в будущем и вовсе едва ли не главный советский классик, проектировавший Библиотеку Ленина, Большой Каменный мост и оставшийся на бумаге, но от того не менее легендарный Дворец Советов. За Дворцовую площадь отвечал Натан Альтман — самый молодой из них (впрочем, когда он написал всем известный портрет-мем Ахматовой, ему и вовсе было двадцать четыре). Как видно, Луначарский, не самый, может быть, талантливый писатель, был человеком с недурным вкусом и абы кому ответственную работу не поручал.

В Москве улицы декорировали художники несколько менее именитые — братья Веснины, будущие основоположники советского конструктивизма, Ольга и Иван Алексеевы (брат впоследствии станет театральным художником), «русский Сезанн» Илья Машков, Иван Захаров и Сергей Герасимов, оба ученики Коровина и будущие советские классики. Впрочем, ранняя история советских массовых празднеств — это и вообще история скорее питерская, чем московская.

И — вот что принципиально — это история далеко не только про то, чтобы более или менее удачно украсить город флагами, растяжками и билбордами. Почти сразу на несколько праздничных дней украшения становятся декорациями — в городе, который становится театром — буквально, весь целиком.

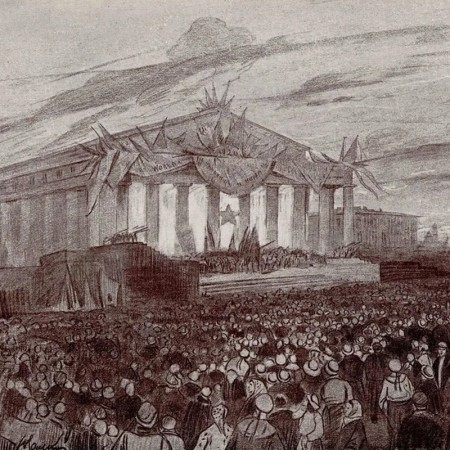

В мае 1920-го на ступенях Биржи разыгрывается «Мистерия освобожденного труда». Художники все те же — Добужинский, Щуко и еще Юрий Анненков, причем Анненков, друг Мандельштама и Чуковского, иллюстратор прижизненного издания «Двенадцати» — значится еще и в списке режиссерской группы. 35000 зрителей размещаются на Стрелке и по набережным вокруг, в постановке заняты 2000 человек — артисты и красноармейцы. И это грандиозное действие было только началом.

В июле того же года там же, на Стрелке Васильевского разыгрывается постановка «К мировой коммунне»: декорации Альтмана, режиссеры — Сергей Радлов (будущий основатель театра Ленсовета), Николай Петров (ученик Немировича-Данченко и будущий худрук Александринки) и Владимир Соловьев (друг Мейерхольда, режиссер и впоследствии педагог, воспитавший Аркадия Райкина). На этот раз участников в два раза больше — 4000 человек. Вот что пишет современник: «Площадь у биржи уже не только сценическая площадка — это осажденная страна, РСФСР. Она оживает вся. На ростральных маяках перед биржей вспыхивают длинные языки огня, красноармейцы уходят куда-то через мост навстречу неприятелю. Враги за спиной у зрителей, над рекой. Там, в ночной темноте — сумасшедшая перекличка сирен (с миноносцев у Невы). Пушечные выстрелы с крепости. И вот — победа! На парапетах биржи — фигуры девушек с золотыми трубами. С Биржевого моста через площадь — парад кавалерии, артиллерии, пехоты — победоносное возвращение войск. Блокада прервана. С «приплывших из-за моря» кораблей полукруглыми сходами от Невы к зданию биржи тянется шествие народов мира».

Самой грандиозной постановкой стало «Взятие Зимнего дворца» 7 ноября 1920-го. Главный художник Альтман, а вот Анненков на этот раз перемещается в режиссерскую группу, в которой, кроме него, все тот же Николай Петров и еще Александр Кугель — театральный критик, известный тем, что на дух не выносил режиссерский театр и пророчил ему скорую смерть (увы, тут он ошибся). Главный режиссер — Николай Евреинов: ключевая фигура русского театрального модернизма, человек-скандал, эстет, революционер театра, да и кстати, человек, чьи взгляды повлияли на формирование теории того же Антонена Арто. Отдельно рассказывать о Евреинове тут невозможно, тут бы надо ЖЗЛ писать (кстати, в серии до сих пор нет книги о нем — серьезное упущение); но для людей, далеких от истории театра, скажем так: на наши деньги это примерно как если бы режиссировать Парад на Красной площади позвали, скажем, Ренату Литвинову.

Впрочем, для Евреинова, который всю жизнь интересовался средневековым театром, в том числе театром народным, площадным, театром-мистерией, театром-карнавалом, — для него как раз задача была близкая, и он взялся за нее с энтузиазмом.

8000 тысяч человек участвовало в представлении, плюс оркестр на 500 человек, исполнявший симфонию Гуго Варлиха и «Интернационал». До 100000 зрителей. Декорации во всю ширину дворца и здания Главного штаба, соединенные мостом через всю площадь, автомобили и бронетехника, танки и пулеметы, специально для этого вошедшая в Неву «Аврора», проекции на фасад дворца со стороны Невы — гигантский театр теней, 150 прожекторов, причем в какой-то момент одновременно вспыхивали и все дворцовые окна, — едва ли история человечества знает более масштабную театрализованную постановку. На видеохостингах можно найти некоторые отрывки, по несколько минут, фильма, запечатлевшего действие: толпы барышень провожают полки на фронт империалистической войны, капиталисты складируют мешки с деньгами, шествуют вернувшиеся с фронтов инвалиды, а ними толпы обнищавшего народа и наконец революционные массы рабочих — даже сейчас эти архивные кадры создают величественное впечатление.

К постановке позже предъявляли претензию, что, мол, в реальности все было не так — но ведь это все равно что возмущаться, почему у банкиров мешки с деньгами в руках: разве они когда-нибудь таскают сами огромные мешки денег? Это театр, детка, и не просто театр, а площадное действо. С одной стороны, корни его уходят в древнюю историю народных празднеств, а с другой — он был мечтой эпохи модерна об искусстве, преодолевшем границы — холста, книжной обложки или театральной рампы. Искусстве, в котором соединение всех доступных средств — театр, живопись, музыка (чего стоит только исполненная в Москве 1923 году симфония заводских гудков!), поэзия, кино, парад, — делает целое чем-то большим, чем само искусство. Искусством, ставшим самой жизнью. Искусством, которое создается не горсткой профессионалов для элитарной публики, а массами и для масс. Искусством, непосредственно воздействующим на действительность и преобразовывающим ее. Искусством, которое создается обществом, но вместе с тем — создающим само общество. Вагнер обзавидовался бы.

И это не просто слова: нет никаких сомнений в том, что раннее советское общество во многом и в самом деле было сформировано культурой его праздника. Современники пишут об особой наэлектризованной городской атмосфере — Петроград и Москва на короткий исторический период действительно стали громадными театральными подмостками, местом бесконечного стихийного митинга, спонтанной театрализации жизни вообще.

И да, первоначальный заряд безграничной свободы фантазии на местах был со временем ограничен центральной властью, праздник стал механизмом, все более костным, со своим каноном, устоявшейся традицией, в котором все меньше оставалось места буйному хулиганству начала двадцатых. Но ведь и эпоха — со всеми своими надеждами и иллюзиями — уходила, уступая место тревожному предвоенному десятилетию.

И с высоты нашего пост-исторического знания мы можем смотреть на раннюю советскую культуру массового праздника с некоторой иронией. Но если когда-нибудь эпоха насмешки, цинизма и скепсиса закончится и новые поколения художников будут мечтать не о выгодном контракте, а о преображающем миропорядок синтезе искусств — то в поисках наиболее продвинувшихся в этом направлении предшественников они обратятся к Советской России — больше некуда.

Вадим Левенталь